보내는 기사

"기억하자, 진실을 요구하자"… 인간성 재건을 말하는 인문학자들

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

국가에 대한 분노와 비탄

애도 과정의 갈등 반성도

다시, 숨쉬기도 죄스러운 4월이다. 가만히 있을 수 없으되 무엇을 말할 수 있을지 아득한 비탄의 중심에서 인문학자들은 애써 담담하게 인간성의 재건을 시도했다.

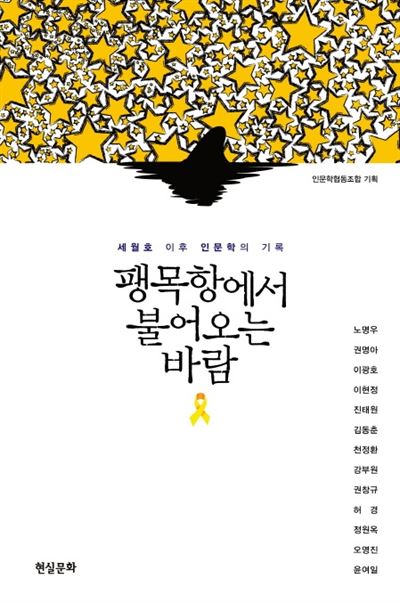

‘팽목항에서 불어오는 바람’(현실문화)은 세월호 참사 앞에 쏟아진 숱한 질문에 대한 인문학자 13명의 응답이다. ‘국가는 왜 하필 그토록 절박한 순간에 멈춰 있었는가’ ‘인간은 국가는 사회는 무엇인가’등을 사유했다.

학자들은 사태 이후 우리가 오래 앓았던 배신감의 근원에 주목했다. 노명우 아주대 사회학과 교수는 니체 등의 정의를 빌려 존재를 인간, 비인간, 좀비, 말종, 인간맹(盲)으로 구분하고 “세월호 안의 생명들은 좀비에 불과한 국가에 대한 믿음을 저버리지 않았고 ‘가만히 있으라’는 비인간의 명령을 그대로 따랐다”고 안타까워했다.

“무능력의 징후를 파악하기에 국가는 거대했고, 납세고지서는 성실하게 배달됐고, 젊은이들은 군대에 갔고, 해외에서 한국인을 만나면 같은 여권을 소지했다는 소박한 이유로 반가운 인사를 나눴다. 때로 불신의 눈초리를 보냈지만 정권의 오작동 문제이지 국가는 잠들지 않는다고 믿었다. 하지만 국가에 의해 철저히 배반당한 채 바닷속으로 침몰하는 배를 생중계로 보면서, 우리는 세계의 종말을 느꼈다. ‘대체 이게 국가냐’라는 탄식이 아나키스트일 수 없는 납세자의 입에서 흘러 나오기 시작했다.”

진태원 고려대 민족문화연구원 HK연구교수는 참사를 야기한 존재를 ▲세월호 운항사와 선원 ▲정부기관 ▲주류 언론으로 규정했다. 그는 “가장 심각한 폭력은 세월호 가족들에 대한 사찰행위”라며 “한국이라는 국가는 일종의 치안기계이며, 유일한 관심사는 사건 사고를 가능한 빨리 아무런 흔적을 남기지 않은 채 처리하려는 것”이라고 지적했다.

애도과정에서 터져 나온 갈등에 대한 반성도 잇따랐다. 이현정 서울대 인류학과 조교수는 “인간에게 자식의 죽음은 생물학적 단절을 넘어 마음ㆍ영혼ㆍ세계의 소멸을 야기하는 총체적 고통이자 극한의 징벌”이라며 “그 부모들이 진실을 알고자 애쓰는 정당한 시도를 불온한 것으로 간주하는 사회의 시선은 인륜을 포기하겠다는 것이냐”고 반문했다. 또 이혼한 아버지가 양육비를 줬는지 안 줬는지를 보도하며 유가족의 자격을 따지는 언론에 대해 “가족과 인간에 대해 얼마나 배금주의가 가득한 시선을 드리우고 있는지 적나라하게 보여주는 것”이라고 지적했다. 천정환 성균관대 국문학과 교수는 “공감과 애도가 한계에 봉착하고 대중에게 피로가 선동될 때 각 주체들은 한계를 맞았으며 여기에는 야당의 무능도 한몫 했다”고 꼬집었다.

결국 말하고자 하는 바는 하나같이 기억하고, 떠난 자들을 대신해 진실을 요구하라는 것이다. “기억의 투쟁 외에 애도의 풍화를 막을 방법은 없다”(천정환 교수), “살아남은 우리에게 제기된 첫 책임은 세월호가 묻는 ‘너희가 욕망하는 나라는 무엇인가’라는 질문을 외면하지 않는 일이다”(진태원 교수), “문학은 잊지 말아야 한다는 윤리와 정확하게 기록할 수 없다는 절망 사이에서 말들을 찾아 나서야 한다”(이광호 서울예대 문예창작학과 교수)는 것이다.

그러면서도 노명우 교수는 “서둘러 지은 기념관은 서둘러 비극의 이야기를 역사로 편입시키겠다는 행정주의적 사고방식이며 유일한 응수는 희생자의 이야기와 얼굴에 대면하는 것”이라고 말해 성급한 사건의 봉합을 경계했다. 그리고 물었다.

“왜 기억해야 하느냐고 묻는다면, 우리는 인간이 되어야 하기 때문이라는 이유 외에 또 어떤 이유가 필요하겠는가.”

김혜영기자 shine@hk.co.kr

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0